この記事を書いた人

司法書士 太田徹

(所属会)愛知県司法書士会 会員番号2133・簡裁訴訟代理等関係業務 認定番号第1801503号・一般社団法人日本財産管理協会

(経歴)愛知県豊橋市、太田合同事務所代表司法書士。2018年司法書士登録後、司法書士法人で業務に従事し、2022年太田合同事務所を開設。『地域・思いやり✖︎webオンライン密着✖︎充実した情報』をモットーに、司法書士業務と共にWebメディア運営にも取り組んでいる。

(趣味)サッカー観戦(セリエA、プレミア、Jリーグ、ゲームでフットボールマネージャー)、子供と遊ぶこと(娘が2人います)

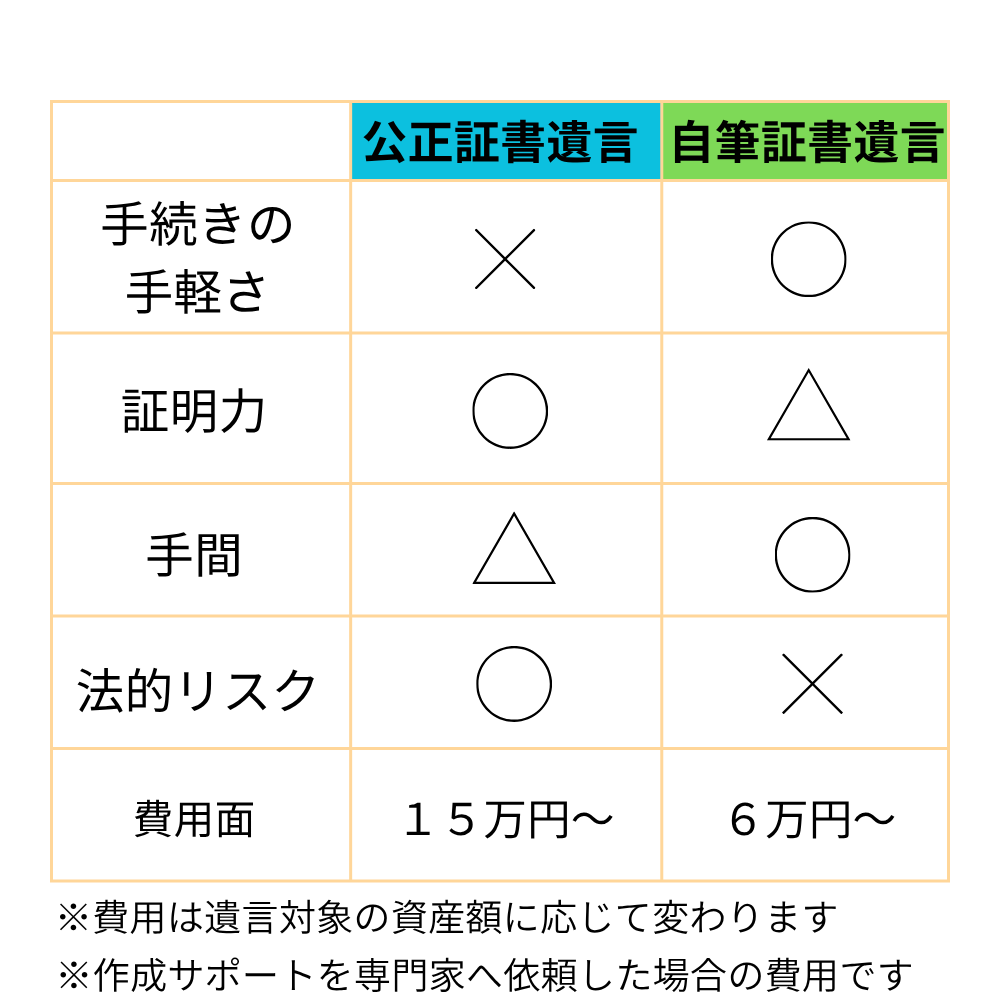

遺言書を作成する場合、公正証書遺言と自筆証書遺言という2つの選択肢があるかと思います。

公正証書遺言の場合には、公証役場での作成が必要であり、作成の際に本当に遺言書が作れる人なのか、公証人の意思確認を始めとした調査が入ります。

公証人にもよりますが、この調査が厳しく、公正証書遺言の作成を断られてしまうケースをよく聞きます。ただ公正証書遺言の作成が出来ないとしても、自筆証書遺言で作成をするという選択肢も残されています。

介護施設などで働く方が、利用者に伝えられる「自筆証書遺言」の基礎と注意点についてわかりやすく解説していきます。

自筆証書遺言とは?~公正証書遺言との違いを簡単に~

自筆証書遺言は文字通り、自分で書く遺言書です。

法律上いくつかの規定があり、その規定にあてはまっていないと、自筆証書遺言として有効にならないため、注意が必要です。(民法968条)

公正証書遺言は、公証人という人が遺言の内容に証明力を与え、公文書として認められる遺言書になります。(公証役場HP 公正証書遺言)

どちらも遺言書ではありますが、上述の表の通り違いがありますので注意してください。

公正証書遺言は自筆証書遺言に比べると手間と費用がかかる反面、自筆証書遺言よりも安心確実な遺言書が作成できるといったところでしょうか。

公正証書遺言が作れなかったケースとその理由

施設利用者などで「作成を断られた方」によくあるケース

認知症などの進行で遺言能力(意思能力)を疑われた

恐らくこのケースが多いと思いますが、認知症などの進行により遺言能力が無いと判断されてしまい、断られるというケースです。現状、遺言能力に関して法律上で明確な定義が無く、裁判例などのはたくさんありますが、ケースバイケースで裁判所の判断もばらついた印象があります。

ですので認知症だからといって、一律に遺言能力なし判断してしまうのはよくないでしょう。

実際に、自筆証書遺言作成5か月後のMMSE(ミニメンタルステート検査:認知症などを検査するもの)は16点と低い点数だった方の遺言能力が認められたという事案もあります。

(東京地判平30・6・13(平28(ワ)41648))

公証人が意思能力に不安を持った

上述のケースとも、関係しますが意思能力に疑いを持ちかねない事柄があると、公証人としては作成不可という判断をせざるを得ないでしょう。

例えば、作成当日に公証役場に出向いて、公証人が本人に意思確認をしますが、そこでの質問でちぐはぐなことを言ってしまったりすると、どうしても疑われてしまいます。

上述のような理由で、遺言書作成を断られたとしても、早々に諦めてしまうのは早いかと思います。

公証人によっては、事前情報を伝えただけで、難色を示し、会うことすら叶わないと言こともあります。

遺言能力があれば、自筆証書遺言での作成は可能ですので、そちらの選択肢も検討してみましょう。

自筆証書遺言が力になる場面とは?

公正証書遺言が難しいときの次の選択肢として

公正役場で断られたとしても、遺言能力がある場合の最後の砦

相続手続きに備えた最低限の備えとして

失敗しない自筆証書遺言の書き方【現場で伝えたいポイント】

1.全文を「本人の手書き」で書く

民法では、自筆証書遺言は文字通り本人の直筆で書くことが決められています。(民法968条)

ですので、印字したものや代筆などは無効です。

2.日付・署名・押印は忘れずに

おなじく、民法968条で定められていますが、日付・署名・押印も行うことになっていますので、これらの条件を満たしていないと遺言書自体が無効になってしまうケースがありますので、注意が必要です。

印鑑に関しては、実印の指定は有りませんので認印でも問題はありませんが、実印であれば尚良いといえるでしょう。過去の事例で指印でも良いというものもあります。(最一小判平成元年2月16日(民集43巻2号45頁))。

3.財産・相続人は「特定できるように」書く

全ての財産を特定の相続人に渡すというようなシンプルな内容であれば、特に問題はないですが、ある財産を特定の相続人に渡すという内容にする場合には、遺言書の書き方に注意しなければいけません。

例えば不動産であれば、所在を特定できるように理想を言えば登記事項証明書の通りに記載するのがいいですし、預金であれば、金融機関名や支店名を記載すべきです。

ただ、あまり細かく特定しすぎるとそこから漏れた財産が遺言対象から外れてしまうということにもなりかねないため、いい塩梅というのが必要です。

3.附言事項(メッセージ)を入れるのも効果的

附言事項は遺言書に記載できる、法的効力が及ばない部分です

書くことは自由ですので、その遺言書を書くに至った経緯や財産の分け方について言及したりできます。

もちろん法的なことでなくとも、感情的なメッセージでも問題ありませんので、思いのたけを書いていくことができます。

自筆証書遺言を書く前に「ここだけは注意!」

判断能力、理解力がある程度しっかりしているうちに書く

上述が不安であれば、書いている様子を動画で残す

※動画撮影をしているからといって必ずしも、遺言書が有効になるとまでは断定できませんので注意が必要です。動画撮影をしていたが自筆証書遺言が要件を欠いていたと判断されたケースもあります。(東京地判平30[2018]・1・18金法2107号86頁)

推定相続人への遺言書作成の説明を事前にしておく

自筆証書遺言の「保管方法」が命取りになることも

せかっく作成した自筆証書遺言も紛失してしまっては元も子もありません。

場合によっては、どこに保管されたのか分からなくなってしまった・・・なんてことも考えられます。

相続が発生した時には、自筆証書遺言は家庭裁判所での検認手続きが必要で、公正証書遺言に比べるとひと手間がかかることもあります。

法務局は各自治体にありますので、お近くの法務局で相談してみると良いでしょう。

2020年から始まった自筆証書遺言保管制度とは

通常自宅などで保管する、自筆証書遺言を法務局という場所で保管してくれる制度が2020年から始まりました。この制度を利用するメリットは以下の通りです。

検認手続きが不要になる

民法の定める形式に適合するかについて、遺言書保管官の外形的なチェックが受けられる

紛失するリスクがなくなる

わからないことがあれば、お近くの法務局にて、相談してみると良いでしょう。

豊橋市、豊川市、湖西市、浜松市の各法務局は以下になります。

施設職員として「利用者様に伝えたいこと」

遺言書を書かないことが1番のリスク

遺言書は書くことが義務ではありませんので、書かずに最期の時を迎えるということもあるでしょう。ただし、遺言書が無いことでその後の相続手続きが困難になってしまったというケースが多いのも事実です。人にもよりますが、書かないことが大きなリスクになるということも覚えておいてください。

公正証書遺言が無理なら自筆証書遺言という選択肢がある

公正証書遺言が無理だとしても、上述の通り、自筆証書遺言での遺言書作成の道が閉ざされたわけではありません。あきらめずに自筆証書遺言での選択肢があるということを伝えてあげてください。

自筆証書遺言なら気軽に書ける

自筆証書遺言は公正証書遺言と違い公証人の前で遺言内容を確認するというような手続きはありません。事前に公証役場と打ち合わせをしたり、証人を準備するなどの必要もないため、気軽に準備ができるかと思います。遺言書は何度でも書き換えれますし、お試しのような気持ちで、書いてみるのがいいかもしれません。

地域の専門家(司法書士、弁護士など)に相談を

遺言案をどのようにするかは、法律的な視点を踏まえた方が良い場合が多いです。

専門家へ相談すれば、将来の相続手続きを踏まえた内容や争族が起きないようにするために必要なことなどを教えてくれるでしょう。

当サイト「紡ぎ」でも遺言案の作成のお手伝いや遺言書を含めた、最適な生前対策のご提案などを行っております。お困りの方はお気軽にお問い合わせください。

まとめ|自筆証書遺言でも「伝える意思」は残せる

法律的に遺言者の思いは「遺言書」という形で残さなければ、いくら他に資料があっても相続手続きで利用することはできません。遺言書を使って、施設利用者の想いをカタチにしてください。

まずは、書くことが第一歩です。

内容の変更や不備があれば、書き換えればいいのですから。

施設職員さんの背中を押す行動が遺言者やそのご家族にとって、円満な相続手続きを迎える下準備になるかもしれません。

紡ぎ|豊橋・豊川・湖西の生前対策専門サイト

紡ぎ|豊橋・豊川・湖西の生前対策専門サイト