この記事を書いた人

司法書士 太田徹

(所属会)愛知県司法書士会 会員番号2133・簡裁訴訟代理等関係業務 認定番号第1801503号・一般社団法人日本財産管理協会

(経歴)愛知県豊橋市、太田合同事務所代表司法書士。2018年司法書士登録後、司法書士法人で業務に従事し、2022年太田合同事務所を開設。『地域・思いやり✖︎webオンライン密着✖︎充実した情報』をモットーに、司法書士業務と共にWebメディア運営にも取り組んでいる。

(趣味)サッカー観戦(セリエA、プレミア、Jリーグ、ゲームでフットボールマネージャー)、子供と遊ぶこと(娘が2人います)

法定後見制度とは?NPO法人の利用者に必要な理由

法定後見制度は簡単に言うと、認知症などで判断能力が低下した人の身上監護(法的な契約や権利を守ること)や財産管理を後見人が行い、ご本人さんを守る制度です。

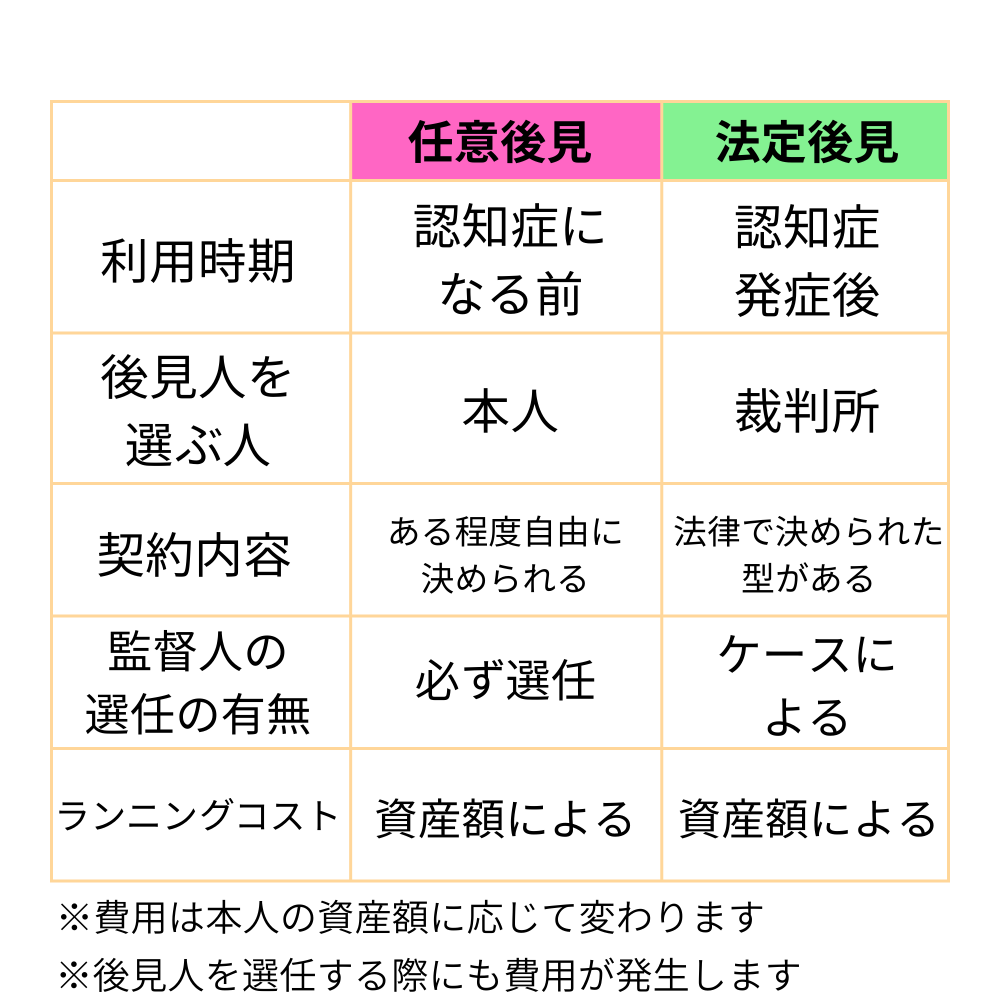

成年後見には2種類の制度があります。

法定後見制度と任意後見契約です。

どちらも後見制度ですが、一般的に認知されているのは、法定後見制度でしょう。

法定後見制度と任意後見契約の最大の違いは制度の利用タイミングで、任意後見契約は法定後見制度と異なり、認知症などで判断能力が損失してしまうと利用が出来ません。

法定後見は、相続人がいない、いわゆる「おひとりさま」にとっては非常に重要な最後のセーフティーネットともいえる制度です。

司法書士などの専門家に法定後見を依頼するメリット

司法書士などの専門家へ依頼するメリットは以下のようなことがあります。

中立・公平な立場での財産管理

後見人になれば、本人の資産を基本的には全て管理することになります。

専門家は、業務として後見人になりますので、より公平で立ち位置で財産管理を行っていくことになるでしょう。

法律知識に基づいた適切な対応

後見業務を行う上で、法律的な知識があった方が良いです。

後見人には本人の「身上監護」を行わなければいけません。

本人の代わりに医療契約、施設への入所契約、資産処分のなどの行為は法律行為ですので、法的知識がある専門家が活躍しやすい業務と言えるでしょう。

長期にわたる継続的な支援が可能

後見人は本人が亡くなるまで基本的には、後見人として活動しなければなりません。

専門家は、業務として行いますので、費用はかかるものの、継続的で安定した支援を行うことができるでしょう。

専門職だからこそトラブルを防げる

専門職(特に司法書士は)いわゆる「予防法務」に適した専門職であるため、本人がトラブルに巻き込まれる前に未然の策を講じておくことが出来るでしょう。

NPO法人の職員が後見人になる場合のリスクと限界

利用者との利害関係の限界

NPO法人が行っている業務として「身元引受」とか「身元保証」というものがあるかと思います。

親族が知る人であれば、親族がなるものですが、おひとりさまの場合にはそれを行える人はいません。

そこで身元引受や身元保証の需要があり、NPO法人がなるというのは比較的よくあるケースです。

ただ、NPO法人が保証人として施設や病院に対し損害賠償義務を負うことになった場合には,本人に対する求償権が生じて、本人との間で利益相反関係が生じてしまうことがあり、身元引受などを行っている人が後見人になることは好ましくありません。

上述のような事情から、当事務所で後見人を行っている方の中にも、身元引受をNPO法人さんにお願いしている方がいます。

財産管理の法的知識が不足しがち

被後見人の財産管理を行う場合には、最低限の法的知識が必要でしょう。

法的知識は、その人の財産を守る盾になりますので、法的知識を持っている人が後見人になった方が安心できるはずです。

本来業務に支障が出る

後見人なるためには、家庭裁判所への申立て手続きと年に1度の報告義務があります。

特に最初の申立ては、たくさんの書類を集める必要があり、煩雑な作業です。

場合によっては、本来業務に支障をきたすほど複雑になってしまうケースもあります。

裁判所や金融機関とのやり取りが負担

上述の通り、後見業務を行う場合には、家庭裁判所とのやり取りが必須です。

後見人に就任にした後は、口座についての後見人設定の手続きが必要になります。

特に金融機関の場合には、実際に窓口まで行って手続きをする必要があり、手間と時間がかかります。

後見業務を行っていて最も大変な作業はこの部分で、裁判所にはたくさんの書類を出しますし、金融機関へは都度足を運んで手続きをするので、どうしても手間がかかります。

司法書士を選ぶメリット【豊橋・豊川・浜松・湖西エリアでの実例】

『紡ぎ』を運営します、司法書士太田合同事務所では、後見業務などの生前対策だけでなく、相続発生後の手続きについても実績があります。生前から相続発生後までの一体的なサポートが可能です。

『紡ぎ』を運営します、太田合同事務所では【地域を中心に思いやりと情報を届ける】をモットーにして活動しています。過去にはたくさんの地域住民の方からのご相談やご依頼を受けてきた実績があります。また地域での相談会の開催実績などもあります。

司法書士は家庭裁判所から後見人として最も選任されている業種です。

太田合同事務所でも法定後見人、任意後見契約などの後見業務の取り扱い実績があり、安心してご相談、ご依頼いただけます。

NPO法人が専門家と連携するメリット

利用者へ与える安心感、信頼性の向上

職員の業務負担を軽減

被後見人の法律に関する問題の相談ができる

司法書士への依頼の流れと費用の目安

後見人を付ける場合には、家庭裁判所への申立て手続きが必要になります。

司法書士へ後見申立て手続きの依頼をすれば、家庭裁判所への提出書類の作成などの煩雑な手続きは行ってくれます。

後見人を最終的に選ぶのは家庭裁判所ですが、申立て手続きの際に、後見人候補者を推薦することができます。司法書士は業務として後見人になれますので、候補者になることもできます。

申立て手続きをすると、家庭裁判所が審査を開始します。

審査期間は、事案によりますが2か月以内には終わるケースが多いです。

後見人が選ばれた後は、年に一度の定期報告や被後見人には月に一度程度の面会があります。

基本的に後見人が財産管理と身上監護を行っていきます。

後見手続きには、初期費用と継続的な費用の2つがあります。

初期費用は家庭裁判所への申立て手続きでかかる費用で、司法書士へ依頼すると概ね15万円前後になるかと思います。

※申立て時の司法書士報酬は事務所によって多少異なります。

後見人選任後は、後見人へ支払う月額報酬が発生します。

報酬額は、被後見人の資産額に応じて変わりますが、3万円前後が平均的な金額でしょう。

第三者が後見人候補者になる場合には、本人や親族から同意、理解を得ることが重要になります。当事務所でも原則的にご家族から同意をいただいてうえで、手続きを進めています。

法定後見を専門家に依頼することは利用者の「安定の基盤」

「おひとりさま」や「おふたりさま」の方は、NPO法人以外の支援をしてくれる人がいないということが多いでしょう。

専門家へ後見業務などの裁判所手続きを依頼することは、利用者がより安心して生活を継続できる礎になります。

実生活の部分は、NPO法人が支援を行い、後見業務などの身上監護や財産管理は法律専門職に依頼することで多角的に被後見人を支援できます。

NPO法人としても、安心してサービス提供ができて、専門家と連携することで法人の信頼性も上がるのではないでしょうか。

紡ぎ|豊橋・豊川・湖西の生前対策専門サイト

紡ぎ|豊橋・豊川・湖西の生前対策専門サイト