この記事を書いた人

司法書士 太田徹

(所属会)愛知県司法書士会 会員番号2133・簡裁訴訟代理等関係業務 認定番号第1801503号・一般社団法人日本財産管理協会

(経歴)愛知県豊橋市、太田合同事務所代表司法書士。2018年司法書士登録後、司法書士法人で業務に従事し、2022年太田合同事務所を開設。『地域・思いやり✖︎webオンライン密着✖︎充実した情報』をモットーに、司法書士業務と共にWebメディア運営にも取り組んでいる。

(趣味)サッカー観戦(セリエA、プレミア、Jリーグ、ゲームでフットボールマネージャー)、子供と遊ぶこと(娘が2人います)

任意後見契約とは何か

任意後見契約は「任意後見契約に関する法律」に基づく、後見制度の1つです。

後見というと、おそらくほとんどの方は「法定後見」を思い浮かべるのではないでしょうか。

任意後見契約も立派な後見制度で、法定後見と異なり、当事者が認知症などで判断能力を失う前に本人と後見人になる予定の人が直接契約を結び後見の予約をしておくものです。

任意後見について、詳しく解説した太田合同事務所のサイトページがありますので、そちらをご覧ください。

なぜ「相続人がいない人」に任意後見契約が必要なのか

・財産管理の心配

・日常的な生活支援が滞る

・認知症になった際の見知らぬ人が後見人になる不安

財産管理の心配は、自分自身が病気などで倒れてしまった時にお金の支払いなど自分以外にわかる人がいないと病院代や施設代などを支払えないというリスクです。

日常的に生活をしていくなかで、買い物に行けない、銀行に行けないなど、高齢になればなるほどそのような不安は出てくるでしょう。

仮に認知症になってしまうと、法定後見しか利用が出来ませんので、後見人が誰になるかわかりません。任意後見契約で後見予約をしておけば、そのようなリスクは無くなります。

認知症になるとどんな困難が生じるのか

認知症になってしまうと、一般的に以下のようなリスクが出てきます。

リスク回避のために、任意後見契約は有効と言えるでしょう。

預金の引き出し管理ができなくなる

施設入所や医療契約に支障が出る

預金口座が凍結されるリスク

これはご家族がいる方でもそうでない方でも同じですが、認知症になることで上述のようなリスクが発生する恐れがあります。

上述のリスクは、後見人が付いていれば問題になることはありません。

そしての任意後見契約は、自分の勝手知ったる人が後見人になってくれる安心感があります。

認知症になったあとですと、任意後見をはじめとした生前対策のほとんどが利用できなくなってしまいます。実際に当事務所にご相談に来られる方の中にも認知症になった後でご提案できる制度がないという方もいます。

任意後見契約を結ぶことで得られる安心

任意後見契約は後見の予約という話をしました。

法定後見との最大の違いは、自分自身で後見人を選べるという点です。

法定後見では、後見人選任の最終判断は裁判所ですから、だれがなるかは最後までわかりません。

任意後見契約は、本人が認知症になる前は契約の効力が発生していないため任意後見受任者(後見人になる予定の人)は財産管理は出来ませんが、通常は任意後見契約と一緒に「財産管理契約」を結んで本人の財産管理を出来るような契約スキームにしておきます。

管理する財産の範囲も、契約内容で決めれますので、必要最低限の財産範囲で契約を行うことも可能でしょう。

医療契約や施設入所などの手続きを本人がしっかりしているうちは、本人に任せて、判断能力に疑いの余地が出てきたら、任意後見契約を発動させて後見人が行うことで身上監護を実現します。

任意後見契約は、法定後見に比べて、本人の希望をより反映させた後見制度と言えるでしょう。

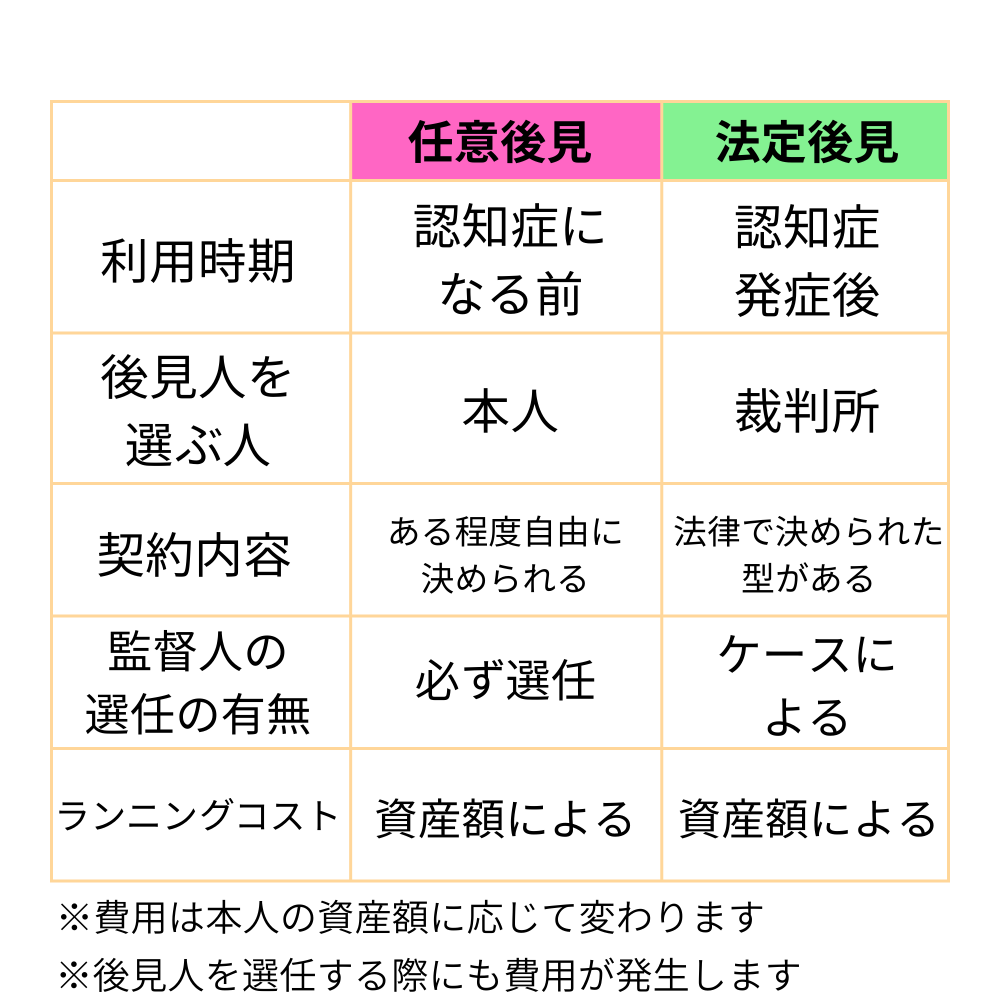

法定後見制度の違いとデメリット

上述の表の通り法定後見は、誰が後見人になるかわからない不確定要素がある後見人選任方法です。

もちろん裁判所はそれ相応の人(司法書士や弁護士など)を選任しますが、面識のない人がなるということに変わりはありません。

その点任意後見は、後見人を自分で選任(正確には契約)できる「事前の備え」ができる強みがあります。

任意後見最大のメリットは「安心感」です。

当事務所では任意後見契約をしている方とはコミュニケーションを定期的に行い信頼感や安心感を育むような姿勢で業務を行っています。

資産5000万円以上の人に特有のリスク

高額な資産をお持ちの人は、様々なリスクが付いて回ります。

特にご自身が高齢者になると発生しやすくなるでしょう。

任意後見契約の具体的な進め方

契約完了までの流れ

任意後見契約は将来の自分の後見人を決める重要な契約です。

複数回のヒアリングを経て、自身の希望を伝え、本当に任せても問題ない人か見極める必要があります。

上述の通り、任意後見契約はある程度自由が利く契約ですので、契約内容の詳細を契約当事者ですり合わせる必要があります。

任意後見契約は最終的に、公正証書で作成する必要がありますので、公証役場で作成することになります。

契約時に決めること

任意後見契約は文字通り「契約」ですので、様々な事柄を決めていきます。

具体的には、以下のようなことを決めます。

任意後見受任者

後見事務の範囲

後見人の報酬規程

報告義務

契約にかかる費用と必要書類

任意後見契約では主に2種類の費用がかかります。

1つ目は、契約締結時の初期費用。

2つ目は、後見人が正式就任した場合のランニングコストです。

詳しくは、当サイトの料金表をご覧ください。

必要書類については、当サイト運営の司法書士太田合同事務所の公式サイトで解説記事を掲載していますので、そちらをご覧ください。

任意後見契約を結ぶ際の注意点

後見人候補者の選び方(士業、信頼のおける知人友人など)

後見人候補者を選ぶ際には、慎重に判断しなければなりません。

任意後見は契約ですから最終的な手段として、契約を解除するという方法はありますが、再度候補者を選ぶコストを考えると同じ人にやってもらうのが最適と言えるでしょう。

契約内容の曖昧さによるトラブル回避

任意後見契約は、当事者同士である程度自由に契約内容が決められます。

ですので、内容が曖昧なままだと、契約後に内容に関して、疑義が発生しないように注意しなければいけません。通常任意後見契約を結ぶ際には、司法書士などの専門家や公証人のチェックが入りますので、打ち合わせ段階で修正が入ることもあります。

定期的な見直しの重要性

無事契約書が完成した後でも、契約内容を変更するというようなことがあるかもしれません。

契約締結後でも変更すること自体は可能です。ただ任意後見契約の変更については、法律上の決まりはありませんが、公正証書によらなければならないとする旨の通達があります(「民法の一部を改正する法律等の施行に伴う公証事務の取扱いについて」(平12・3・13民一634))。

任意後見と組み合わせて考えたい他の生前対策

生前対策と一言でいっても、任意後見契約以外にも選択肢はあります。

任意後見契約と組み合わせることで、より有効な対策になるその他の制度について説明していきます。

公正証書遺言

公正証書遺言は、主に財産の承継に関して生前に取り決めをしておくものになります。

公正証書については別の記事で解説していますのでそちらをご覧ください。

死後事務委任契約

死後事務委任契約は本人が亡くなって相続が発生したタイミングで起こる様々な事務手続きや葬儀、納骨、埋葬方法などを生前に決めておく契約です。

死後事務委任契約についても解説した記事がありますのでそちらをご覧ください。

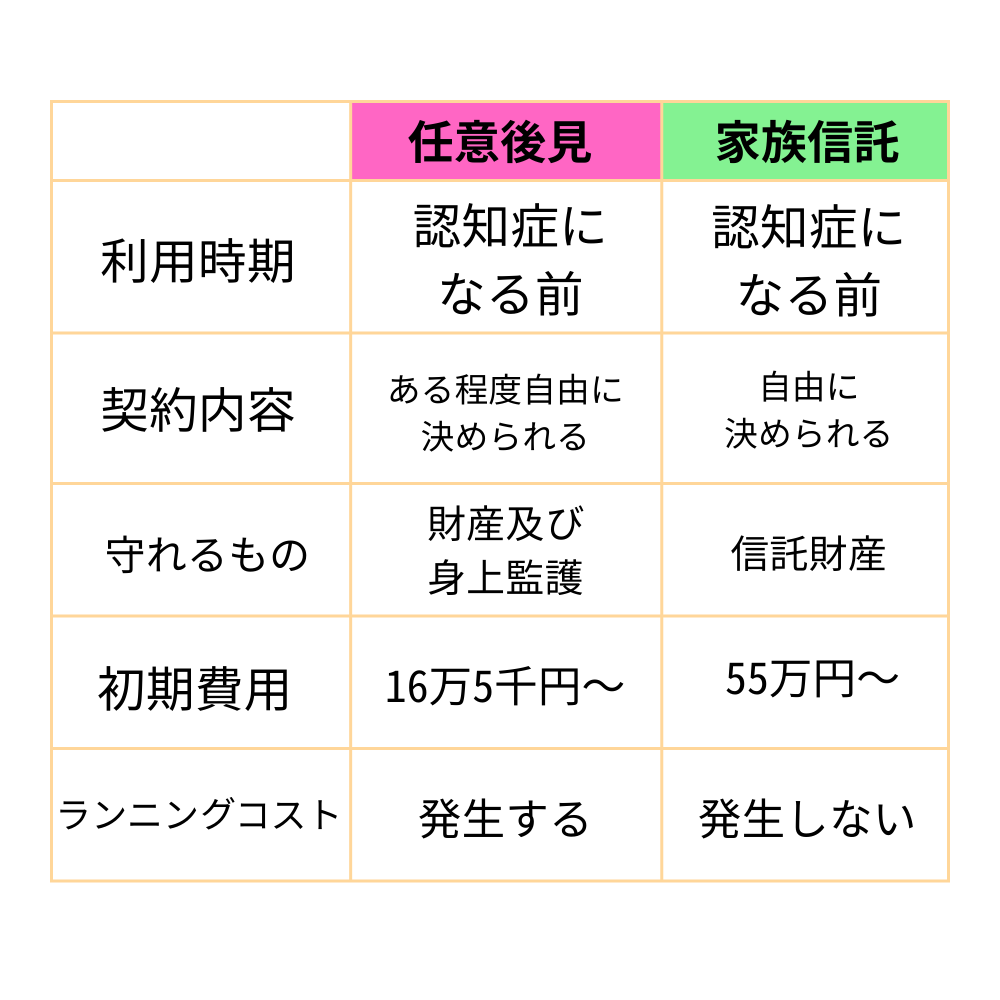

家族信託との違い

家族信託も任意後見と同じように生前対策になりますがそれぞれに特徴があります。

主に以下のような違いがあります。

家族信託についても解説した記事がありますのでそちらをご覧ください。

まとめ:身寄りがなくても「自分の将来を自分で決められる」任意後見契約

以上の通り、任意後見契約は、認知症・生前対策・老後のリスクを事前に回避できる有用な制度です。

最近ではいわゆる「おひとりさま」が増えてきています。

そういった方には、安心を提供できる契約ではないかと思います。

もちろん法定後見でも財産管理や身上監護はしてくれますが、見知らぬ第三者が後見人になる可能性があります。任意後見であれば、信頼できる自分が選んだ人に任さられる安心感があるでしょう。

豊橋・豊川・浜松・湖西 地域での任意後見のご相談は「紡ぎ」をご活用下さい。

紡ぎ|豊橋・豊川・湖西の生前対策専門サイト

紡ぎ|豊橋・豊川・湖西の生前対策専門サイト